Donne più istruite meno occupate: il paradosso italiano nella lunga corsa alla parità di genere

- di Sandro Bicocchi e Paola Barazzetta

- Hot Topics

- 10 minuti

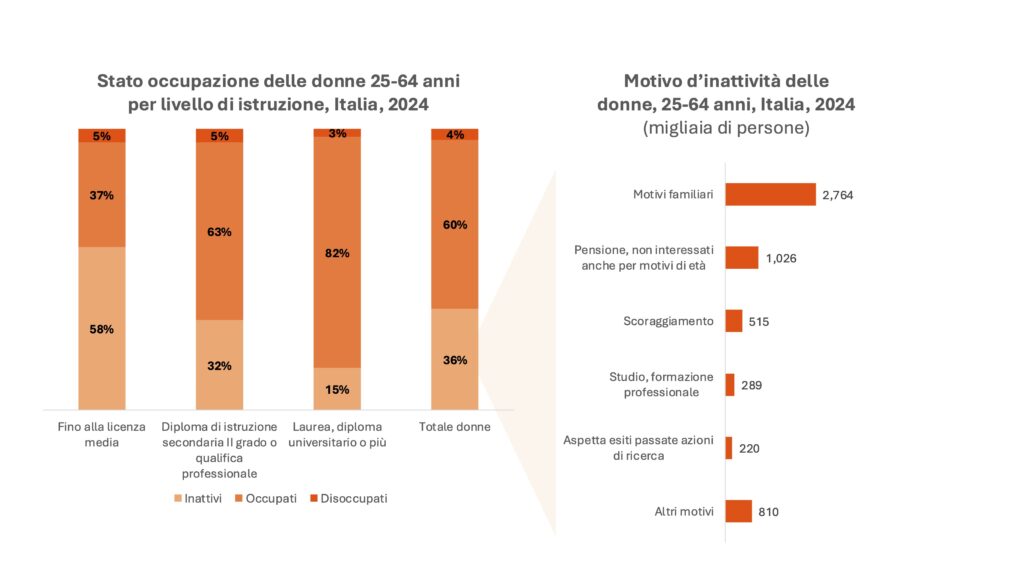

Nonostante a titoli di studio più elevati si accompagnino tipicamente tassi di occupazione e partecipazione al mercato del lavoro più alti, permane un gap di genere nella partecipazione attiva al mondo del lavoro e nel salario medio. Questo è in parte dovuto ad una segregazione tra i settori che garantiscono una maggiore occupazione e salari migliori (a prevalenza maschile) e quelli che invece offrono minori opportunità salariali e occupazionali (a prevalenza femminile).

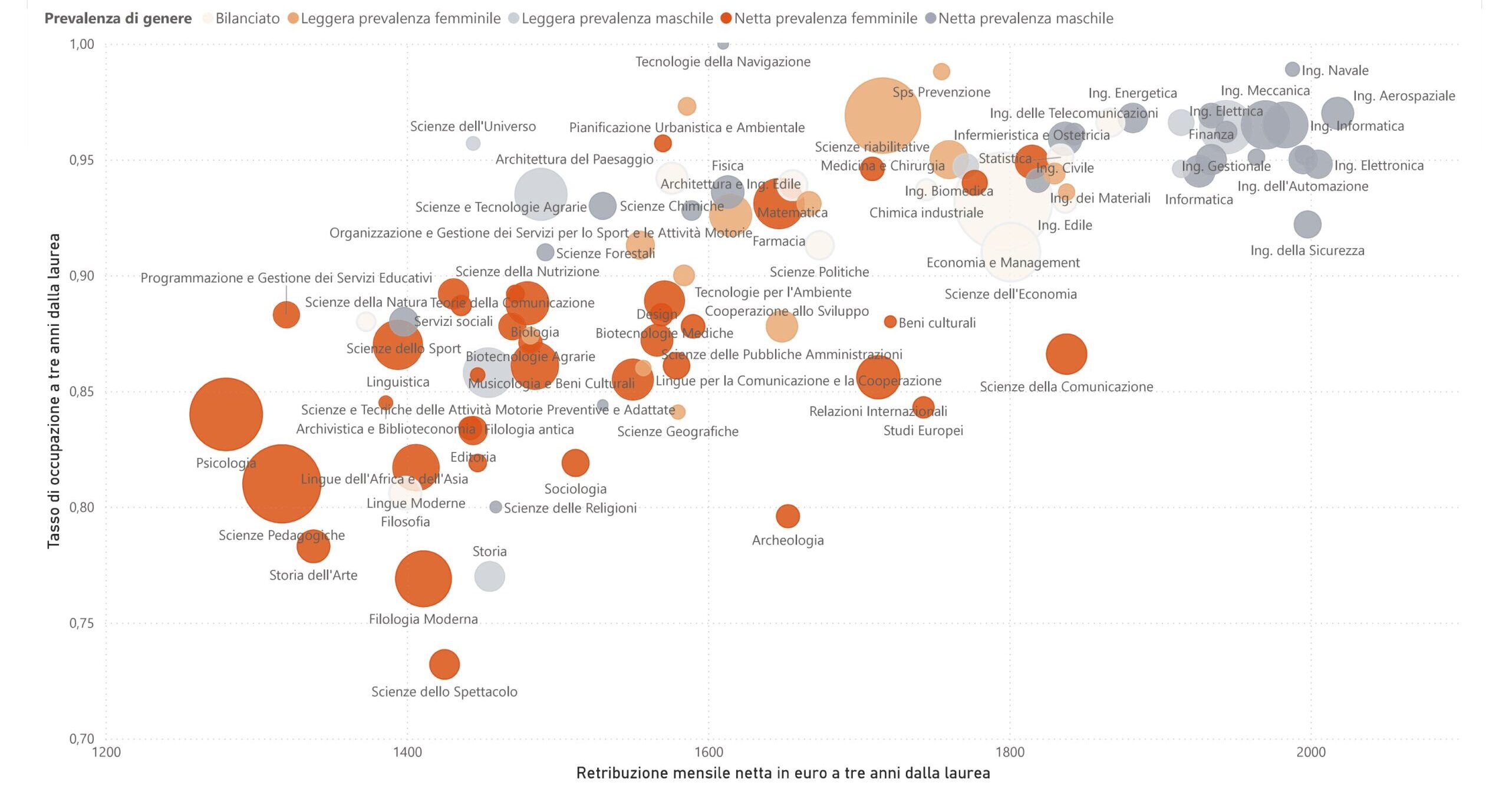

Questa polarizzazione si presenta già nella scelta dei percorsi formativi. Analizzando la distribuzione nelle classi di laurea magistrale degli studenti italiani si nota una netta prevalenza femminile in aree disciplinari legate all’educazione e al servizio sociale, che tradizionalmente hanno meno ritorno economico ed occupazionale (lo stipendio netto mensile a tre anni dalla laurea per Scienze pedagogiche si attesta intorno a €1.300, con un tasso di occupazione poco superiore all’80%), e una prevalenza maschile nelle materie cosiddette STEM. Tra queste ultime, le discipline ingegneristiche e quelle di ambito informatico e finanziario offrono stipendi mensili netti a tre anni dalla laurea generalmente a partire dai €1.800 e un tasso di occupazione almeno pari al 95%.

Condizione occupazionale dei laureati magistrali per prevalenza di genere nelle aree disciplinari, 2024

È necessario un cambiamento culturale profondo che arrivi a trasformare il modo in cui si concepisce la formazione scolastica, la responsabilità di cura e l’educazione delle nuove generazioni, anche promuovendo una cultura sociale e genitoriale libera da stereotipi e pregiudizi di genere. Il divario retributivo e occupazionale tra uomini e donne è la misura preoccupante di uno squilibrato accesso alle opportunità che tutt’oggi – soprattutto in Italia – è ancora una normalità.

Le donne guadagnano meno, sono meno presenti in posizioni apicali e in generale nel mercato del lavoro, e scelgono con meno frequenza determinati percorsi formativi e lavorativi anche perché in parte più soggette a stereotipi che arrivano a condizionare la loro performance e le loro scelte, sono più penalizzate dalle scelte della vita personale e hanno meno opportunità.

La persistenza della disparità di genere è una condizione fortemente limitante e penalizzante per l’economia e l’intero sistema paese, in quanto comporta la presenza di una popolazione di talenti disincentivata alla piena espressione e realizzazione professionale. Un paese economicamente avanzato che è oltretutto parte del G7 non può permettersi un divario di opportunità come quello descritto e dovrebbe – a giudizio di chi scrive – agire su più fronti per colmare questo gap.

Mancano politiche sociali a sostegno delle famiglie (nell’anno scolastico 2022/2023 i posti disponibili negli asili nido, sezioni primavera e servizi integrativi pubblici e privati erano 30 ogni 100 bambini tra gli 0 e 2 anni25, mentre sono ancora completamente a carico delle famiglie i servizi di continuità socio-educativa nei mesi estivi), forme moderne e flessibili di congedi parentali (in Svezia il congedo parentale prevede 16 settimane di maternità e 8 mesi di congedo parentale di cui 3 non trasferibili ad uso esclusivo di ciascun genitore, a cui si aggiungono altri 6 mesi se il numero di figli è maggiore di uno), ma anche reti infrastrutturali che semplifichino e riducano i tempi di spostamento.

Anche le imprese possono contribuire nel fare la differenza, a partire dall’adozione di politiche che integrino i congedi già previsti dalla legge e promuovano la flessibilità lavorativa ove possibile.

Il valore della parità di genere non si esaurisce nella giustizia sociale, ma determina e determinerà il potenziale di crescita sostenibile e duratura di economia e società.

[1] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Eurostat, Gender pay gap in unadjusted form estratti il 16/04/2025 sdg_05_20.

[2] Eurostat, Employment and activity by sex and age – annual data, 20-64 anni, EU27, 2014-2024

[3] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Eurostat, Population by educational attainment level, sex and age (%) – main indicators, 25-64 anni, estratti il 12/09/2025.

[4] European Institute for Gender Equality (EIGE), Largest listed companies: CEOs, executives and non-executives.

[5] Eurostat, Employment and activity by sex and age – annual data, 20-64 anni, 2015, 2024 Italia.

[6] European Institute for Gender Equality (EIGE), Largest listed companies: CEOs, executives and non-executives.

[7] European Institute for Gender Equality, Largest listed companies: presidents, board members and employee representatives, April 2024. La legge Golfo-Mosca ha contribuito a riequilibrare la rappresentanza dei generi all’interno dei CdA delle società quotate e delle non quotate a controllo pubblico, portando le donne nel 2024 a rappresentare il 43,7% degli amministratori (nel 2011 le donne rappresentavano il 5,9% dei membri e nel 2014 il 18,6.

[8] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Istat, Laureati, 2024.

[9] Eurostat, Population by educational attainment level, sex and age (%) – main indicators, uomini e donne 25-64 anni con titolo terziario, Italia, 2024

[10] Da definizione del MUR, la categoria STEM include i gruppi disciplinari: Scientifico, Informatica e tecnologie ICT, Architettura e ingegneria civile, Ingegneria industriale e dell’informazione

[11] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Istat, migliaia di occupati, 2024

[12] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Istat, popolazione al 1° gennaio, 2025

[13] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Istat, Occupati, disoccupati, inattivi per titolo di studio, 25-64 anni, 2024; Istat, Motivo d’inattività (migliaia di persone) 25-64 anni, 2024

[14] Elaborazione Ufficio Studi PwC su dati Istat, Occupati, disoccupati, inattivi per titolo di studio e ruolo in famiglia, 25-64 anni, 2024

[15]Rapporto INVALSI 2024

[16] OECD, PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education

[17] Design Conference for the Evaluation of Talent Search, Nora, A., and Cabrera, A. F., Measuring Program Outcomes: What Impacts Are Important to Assess and What Impacts Are Possible to Measure?, 1992

[18] OECD, Encinas-Martín M. and Cherian M., Gender, Education and Skills: The Persistence of Gender Gaps in Education and Skills, 2023

[19] European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Evagorou, M., Puig, B., Bayram, D. and Janeckova, H., Addressing the gender gap in STEM education across educational levels – Analytical report, Publications Office of the European Union, 2024

[20] Ibidem

[21] Openpolis – Con i Bambini, Osservatorio Povertà Educativa, Quali stereotipi minano ancora il diritto all’istruzione di bambine e ragazze, ottobre 2020

[22] Centro Studi Erickson, Come si insegna oggi nella scuola italiana? 2024

[23] Francesca Ferrara, Giulia Ferrari, Ornella Robutti, Differenze di genere in matematica: Sfide, opportunità e proposte didattiche, Università di Torino, 2023

Odom S. e altri, Meta-analysis of Gender Performance Gaps in Undergraduate Natural Science Courses, Accepted Jun 8, 2021 DOI:10.1187/cbe.20-11-0260

[24] Francesca Ferrara, Giulia Ferrari, Ornella Robutti, Differenze di genere in matematica: Sfide, opportunità e proposte didattiche, Università di Torino, 2023

[25] Fondo Sviluppo, I servizi educativi per l’infanzia:il sistema confcooperative federsolidarietà nella filiera della prima infanzia, Studi e ricerche N°289 – Giugno 2025.

Ultimi articoli

- Il surplus commerciale da record della Cina nel 2025: ragioni e conseguenze

- PwC Global and Italian CEO Survey

- Intelligenza Artificiale e Capitale Umano: dalla sfida alla collaborazione sussidiaria

- Lo sviluppo del mercato dell’idrogeno verde in Italia

- La povertà alimentare cresce, ma gli sprechi continuano: il Terzo settore collega eccedenze e bisogni

Categorie

- All Industries (6)

- Artificial intelligence (2)

- Asset & wealth management (1)

- Consumer Markets (5)

- Cybersecurity (7)

- Energy, utilities & resources (6)

- ESG (3)

- Financial Services (4)

- Health Industries (1)

- Hot Topics (7)

- Industrial manufacturing and automotive (1)

- On People (1)

- Technology, Media & Telecommunications (4)

- Transformation (1)

Tags

Tags:

Share:

Autori:

Tags:

Share:

Autori:

Sandro Bicocchi

-

Sandro Bicocchi

-

Sandro Bicocchi

-

Sandro Bicocchi

Paola Barazzetta

Avvocato, da luglio 2018 Diversity & Inclusion Leader per PwC Italia. In PwC è responsabile dell'area Corporate Compliance su tutto il territorio nazionale; riveste il ruolo di Sindaco e di Presidente e componente esterno di Organismi di Vigilanza.

-

This author does not have any more posts.